In der organischen Chemie kommt es oft vor, dass Verbindungen mit gleicher Summenformel unterschiedliche physikalische Eigenschaften (wie z.B. Siedepunkt) aufweisen. Betrachtet man diese Summenformel genauer bzw. dessen Struktur, dann lässt sich eine unterschiedliche Konstitution (Verknüpfung der Atome) oder Konfiguration (räumliche Anordnung). Die Konstitution lässt sich aus der Strukturformel ableiten, für die Ermittelung der Konfiguration wird meist die Fischer-Projektion verwendet.

Fischer-Projektion

Die Fischer-Projektion dient dazu, die dreidimensionalen Moleküle abbilden zu können, damit aus dem zweidimensionalen Bild die Konfiguration abgelesen werden kann. Die Fischerprojektion lässt sich dabei mit einigen wenigen Regeln aus der Valenzstrichformel herleiten.

Funktionsweise

Die Regeln:

- Das Kohlenstoffatom mit der höchsten Oxidationszahl befindet sich in der Formel der Fischer-Projektion ganz oben (dabei gilt für die Oxidationszahl der Kohlenstoffatome: (COOH > CHO > CH2OH > CH3)).

- Das Chiralitätszentrum (Atome, an dem die Konfiguration bestimmt wird) befindet sich in der Projektionsebene, senkrechte Striche in der Formel deuten Atombindungen an, die nach hinten gerichtet sind, Horizontale Striche solche, die nach vorne gerichtet sind.

Beispiel für die Fischer-Projektion

Ausgangsmolekül: CHO-CHOH-CH2OH

Mithilfe dieser Regeln kann die zweidimensionale Struktur nun in eine dreidimensionale Struktur “übersetzt” werden.

Konfiguration nach Fischer

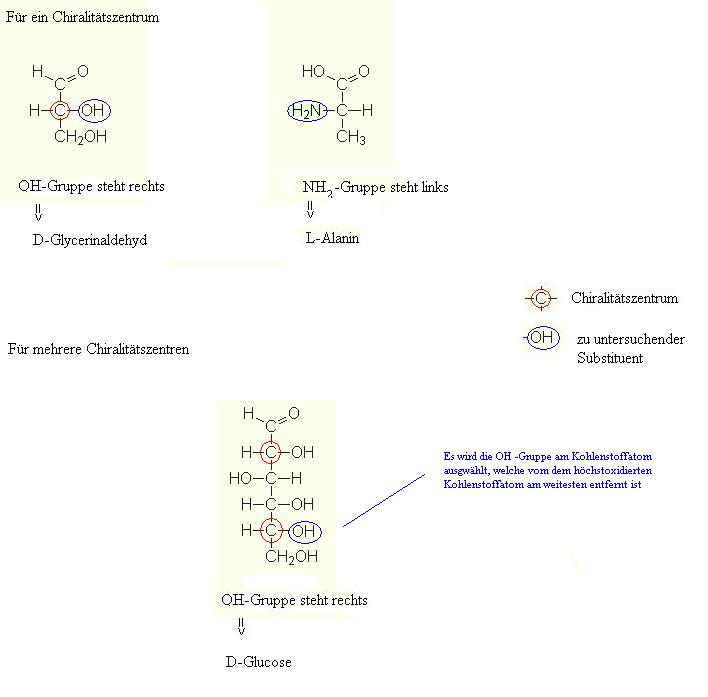

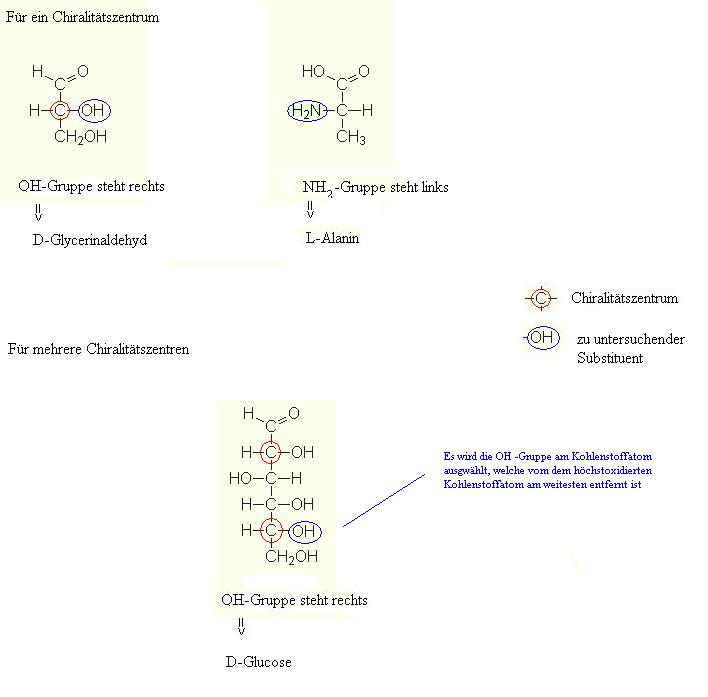

Für die meisten organischen Stoffe verwendet man heute die R-S-Nomenklatur, nur für Zucker und Aminosäuren wird heute noch die D,L- Nomenklatur nach Fischer verwendet.

- Bei Aminosäuren richtet sich die Einteilung nach der Stellung der Aminogruppe (-NH2)

- Bei den Zuckern nach der Stellung der OH-Gruppe an dem am weitesten vom höchst-oxidierten C-Atom entfernten C-Atom mit 4 verschiedenen Substituenten.

Die Fischer-Projektion, in der die OH- bzw. (NH2) -Gruppe am Kohlenstoffatom, welche vom dem höchst-oxidierten Kohlenstoffatom am weitesten entfernt ist, rechts / links steht, wird als D-Form (dexter, lat. = rechts) / L-Form (laevus, lat. = links) bezeichnet.

Beispiele:

Fischer-Projektion (zur Ermittelung der Konfiguration) – Testfragen/-aufgaben

1. Was ist die Fischer-Projektion?

Die Fischer-Projektion ist eine graphische Darstellung der räumlichen Anordnung der Atome einer Molekülen, besonders von organischen Verbindungen mit mehreren Stereozentren.

2. Wer hat die Fischer-Projektion entwickelt und wann?

Die Fischer-Projektion wurde von dem deutschen Chemiker Emil Fischer im Jahr 1891 entwickelt.

3. Wozu wird die Fischer-Projektion benutzt?

Die Fischer-Projektion wird benutzt, um die räumliche Konfiguration von Molekülen mit mehreren chiralen Zentren darzustellen.

4. Wie sieht eine Fischer-Projektion aus?

Eine Fischer-Projektion sieht aus wie ein Kreuz, mit den horizontalen Linien die Atome oder Substituenten darstellen, die aus der Ebene des Papiers herausragen, und den vertikalen Linien, die Atome oder Substituenten darstellen, die sich hinter der Ebene des Papiers befinden.

5. Wie werden chirale Zentren in der Fischer-Projektion dargestellt?

Chirale Zentren werden in der Fischer-Projektion dargestellt, indem die vier verschiedenen Gruppen oder Atome um das Chiralitätszentrum herum gezeigt werden, zwei kommen aus der Ebene des Papiers heraus (horizontal) und zwei gehen hinter die Ebene des Papiers (vertikal).

6. Wie interpretiert man die räumliche Anordnung in einer Fischer-Projektion?

Bei der Fischer-Projektion repräsentieren vertikale Linien Bindungen, die von Ihnen weg zeigen und horizontale Linien Bindungen, die auf Sie zu kommen.

7. Erläutern Sie die Konventionen für die Darstellung von Molekülen in der Fischer- Projektion.

In der Fischer-Projektion wird das Molekül so dargestellt, dass das funktionalste Kohlenstoffatom oben und das weniger funktionalste Kohlenstoffatom unten dargestellt wird.

8. Wie wird die relative Konfiguration von Stereoisomeren mit der Fischer-Projektion bestimmt?

Mithilfe der Fischer-Projektion kann die relative Konfiguration von Stereoisomeren bestimmt werden, indem die Anordnung der Atome oder Gruppen um ein Chiralitätszentrum verglichen wird.

9. Wie bestimmt man das absolute Stereozentrum eines Moleküls mithilfe der Fischer-Projektion?

Mit der Fischer-Projektion kann das absolute Stereozentrum eines Moleküls bestimmt werden, indem die Priorität der Gruppen oder Substituenten um das Stereozentrum nach der Cahn-Ingold-Prelog-Konvention festgelegt wird.

10. Was ist der Unterschied zwischen einer Fischer-Projektion und einer Newman-Projektion?

Ein wichtiger Unterschied zwischen einer Fischer-Projektion und einer Newman-Projektion ist die Art und Weise, wie sie die räumliche Anordnung der Atome repräsentieren. In einer Fischer-Projektion werden die Atome oder Gruppen, die auf Sie zu kommen und von Ihnen weg zeigen, durch horizontale bzw. vertikale Linien dargestellt, während in einer Newman-Projektion die Atome oder Gruppen um das Chiralitätszentrum in einer kreisförmigen Anordnung dargestellt werden.